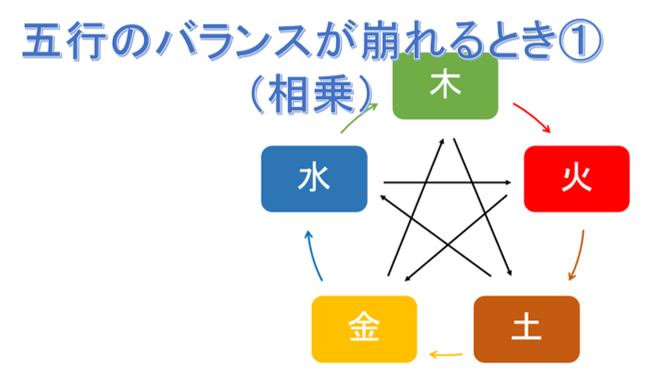

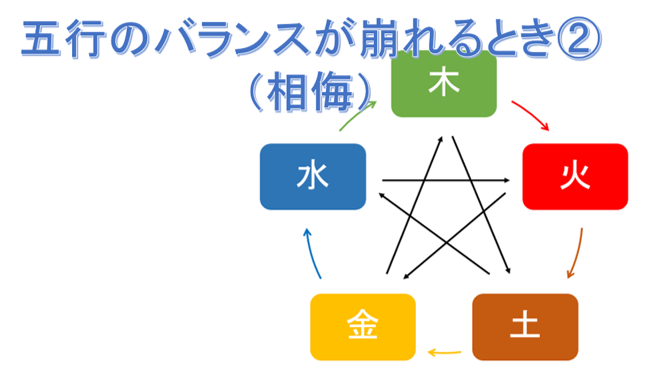

五行の関係には、「五行説 きほんのき」の中で述べた相生関係・相剋関係のほかに相剋関係に異常をきたした「相乗(ソウジョウ)」と「相侮(ソウブ)」関係がある。

相乗は、相剋の過剰つまり相手を抑え込む力が強すぎる状態をいい、相侮は相乗とは逆方向に抑制が起きる状態をいう。

相剋関係は、正常な状況下の相互制約の関係でバランスが取れているのに対し、相乗関係や相侮関係では、正常の制約関係のバランスが破壊した相剋現象となる。このような五行のバランスの崩れは、体調を崩す要因のひとつとなる。

この回では、五行の「相乗関係」について触れていく。

五行相乗(ソウジョウ)説

相乗とは相克関係において、過剰に抑制が加えられる状態である。

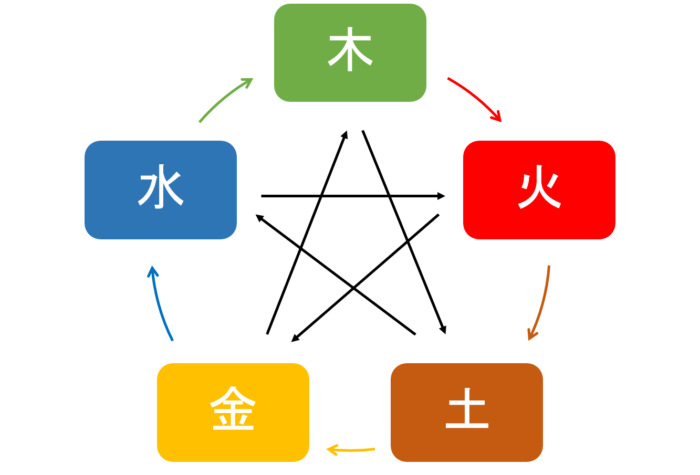

相乗には

A五行のなかのどれか一行(剋する側)が正常の限度を超えて強くなり過ぎ、相手を抑えすぎて弱まらせてしまう場合と、

B五行のどれか一行(剋される側)が正常の限度を超えて弱くなり過ぎ、より衰弱してしまう場合がある。

《Aの関係》

Aの関係の「木乗土」を例にとると、下記図のように、木が強くなりすぎて、木が土の栄養を摂りすぎ、過剰に土を痩せさせてしまうことを指す。

※図は「木乗土」の例

木乗土

木を植えすぎると土の栄養分が過剰に吸い取られ貧弱になり、土を弱めてしまう。

火乗金

火が強すぎると過剰に金を溶かしてしまい、金を弱めてしまう。

土乗水

土が多すぎると過剰に水が吸い取られてなくなり、水を弱めてしまう。

金乗木

金が多すぎると過剰に木を切り倒し、木を弱めてしまう。

水乗火

水が多すぎると過剰に火を消しすぎ、火を弱めてしまう。

《Bの関係》

Bの関係の「土虚木乗」を例にとると、下記図のように、土が弱まりすぎて、木の通常の相剋に耐えられずに更に土が衰弱することを指す。

※図は「土虚木乗」の例

土虚木乗

土自身が弱っているために、木剋土の力が相対的に強くなり、土がさらに弱められること。

水虚土乗

水自身が弱っているために、土剋水の力が相対的に強くなり、水がさらに弱められること。

火虚水乗

火自身が弱っているために、水剋火の力が相対的に強くなり、火がさらに弱められること。

金虚火乗

金自身が弱っているために、火剋金の力が相対的に強くなり、金がさらに弱められること。

木虚金乗

木自身が弱っているために、金剋木の力が相対的に強くなり、木がさらに弱められること。

次の記事では、相乗とは逆方向に抑制が起きる状態の解説をしていく。